カイロプラクティックとは、1895年にアメリカのダニエル・デヴィッド・パーマによって創始された徒手療法で、痛み・シビレ・こりの原因を背骨を主とした関節のズレ・ユガミ・ネジレなどの構造異常による神経や筋肉などの機能低下として捉え、構造の調整による機能の正常化により治癒に導くことを目的としています。

いまの日本では鍼灸とともに代替医療とされていますが、アメリカ、カナダ、ヨーロッパをはじめとする世界40ヶ国ですでに医療として法的に認知されています。構造を整えることで機能が正常化すると同時に、自然治癒力も活性化するため、心身の安定や病気の予防も期待される自然療法と言えます。

ろくでもないあやしげな何かではなく、まして怖く危険なものではさらさらなく、歴とした医学にもとづく徒手療法ですから、施術者には高度な専門知識が必要とされます。当院では、世界のカイロプラクティック業界が定める教育水準「国際基準」の大学教育を修了した者(Doctor of Chiropractic)と、そのもとで教育研修を受けた者が施術を行っていますので、安心して治療を受けていただけます。

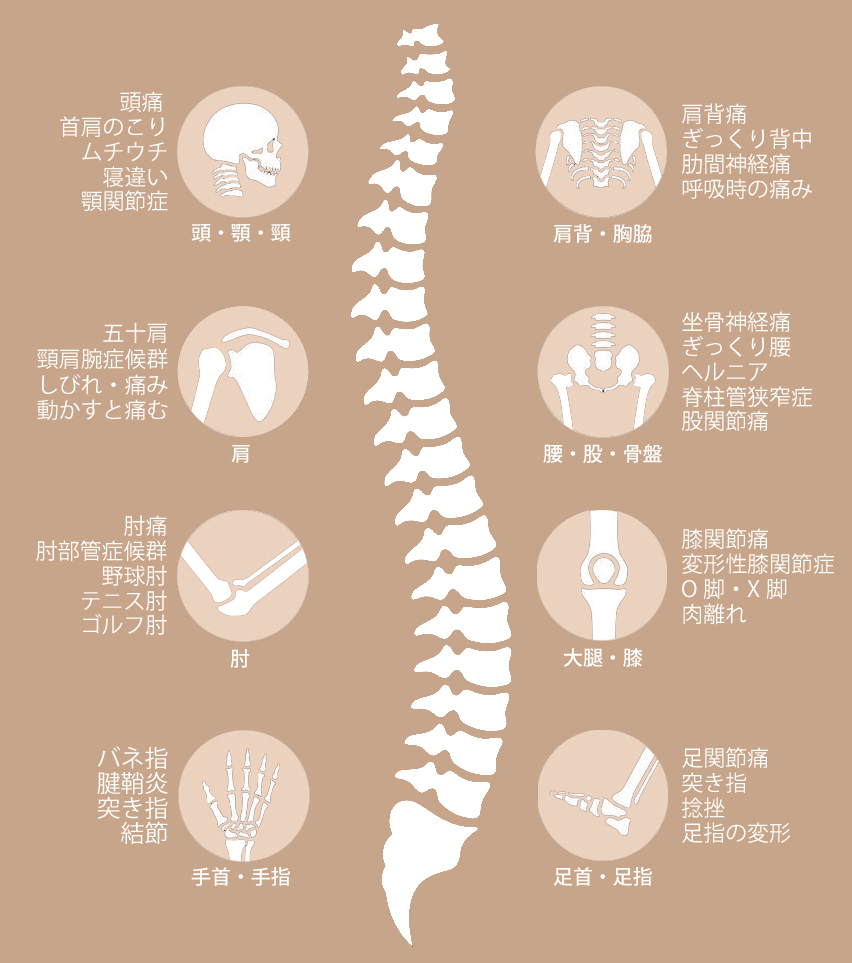

適応症

頭のてっぺんから足の指先にいたるまでのあらゆる痛み・シビレ・こり・動作制限が適応となります。状態をおおきく①骨格のズレやゆがみによる神経圧迫、②筋肉の炎症、③それらがあわさったものにわけ、❶骨格の矯正と❷理学療法(主に超音波治療)により治癒させます。

また文字通り①骨格のズレやゆがみを問題とし矯正しますので、主に骨格に規定されている姿勢も適応となり、最も重視しています。

◆注意事項◆

妊娠中の方(診察時に要申告)

妊娠中の施術も可能ですが、必ず申告願います。衝撃のある矯正ベッド(トムソンテーブル)での施術を避け、うつ伏せを除く姿勢での徒手のみによる矯正と鍼灸による総合治療を提案しております。

骨粗鬆症の問題(診察時に要申告)

軽度であれば問題ありませんが、圧迫骨折を何度も繰り返している場合は矯正ベッドでの施術を避け、徒手のみでの矯正と超音波治療で対応することがあります。また、状態によっては鍼灸による治療を提案します。

特定の季節や天候、時間帯にのみ症状が出る場合

春になると、冬になると、あるいは雨や寒い日、台風が近づくと、はたまた朝、夕方、寝入りばな、寝てから数時間後など特定の季節や天候、時間帯に症状が悪化することは珍しくはありませんが、その特定の状況下にのみ症状が出るということも少なくはありません。こうした特異的な症状の増減を単に物理的な外の問題として対応してもうまくいかない場合があります。東洋医学では同じ痛みであっても病態が異なると捉え、治療も変えるため、状態によっては鍼灸に変更する、またはカイロと鍼灸による総合治療がよりよいと判断する場合があります。

当院の治療について

なによりも「痛み」や「シビレ」をすみやかかつ適切にとることを使命としています。

また同時に全身のバランスを重視し、ふさわしい姿勢やよりよい動作を回復・向上する*ことも大切にしています。

| *以前、70代の女性がどうしても手を背中で組んでみたいという要望で来院されたことがありました。 他院にて年齢相応に生活に支障のない範囲で動くのだから気にすることはないし、年だから無理だと断れたとのことでした。確かに痛みやしびれなどがなければ、生活に支障をきたすような切迫した問題ではなく、治療対象とならないかもしれません。 私(吉岡)は長らく鍼灸による治療をしてきたためか、そうは思わず、可能なら治療対象とすべきと判断しました。なによりも、これまでできた試しはなく、家族から小ばかにされてきた経緯があり、なんとかなるのならお願いしたいという切実なものでしたから。実際、数回の治療で人生で初めて背中で手を組むことができて、ご本人はたいそう喜んでおられました。 物理的な身体の症状とそれにさいなまされる心だけでなく、身体のなんらかの問題に傷つく心の在り様も大切にしたいのです。また、痛苦を伴わない姿勢の崩れや動作(可動域)制限も全体としてはある特定の部位に影響があったり、上記のように心におよぶ場合もあるため、私は主訴以外の全体としてのバランスも重視する傾向にあります。 なので、「こんなこと」と思わず、「気になること」、「こうできたら」といったことは、ひとまずなんでも相談していただきたいと思います。 この点は私の大切にしている部分のひとつで、「治療範囲」をどう考えるかということになるでしょう。 |

治療の流れ

問診ー症状についての詳細を知る

・経緯:どのような状況で、それまでの生活

・経過:症状の増減などの変化

・現状:症状の場所と範囲、痛みやシビレの種類、時間帯による変化、動作の制限の有無

*MRIやレントゲンなどの画像は、検査と施術の補助情報となります。整形外科で撮影された方は、スマホ画像でもかまいませんので、可能な限り持参ください。

検査ー現状の把握と診断

触診

・骨格の異常

・関節、筋肉、靭帯の状態

施術ー診断に基づく治療

アジャスト

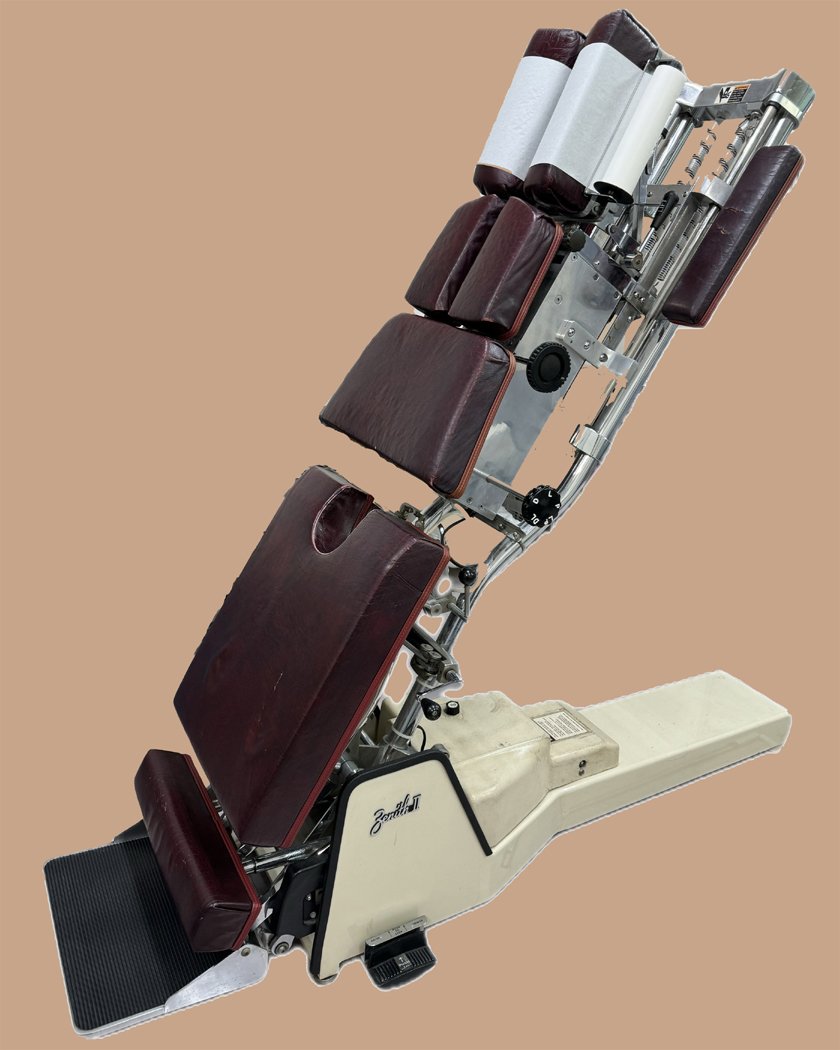

主にトムソンテーブル(矯正ベッド)にて

・骨格や関節の矯正

・筋肉の弛緩

理学療法

主に超音波治療器による筋肉や靭帯の直接的な治療

*トムソンテーブルは、トムソンテクニック(ドロップ)のための矯正ベッドで、矯正時にテーブルが落ちます。その際にドンとやや大きめの音がします。もちろん痛くはありません。また、次の矯正の準備のために空気圧を使ってテーブルをもとの位置にあげるため、下から突き上げるような具合になります。これも基本的には痛くありませんが、衝撃があります。

この一連の上下動や音が合わない方、あるいは衝撃で痛みが走る状態の方もおられ、その際は矯正ベッドを使わずにアジャストしていきますので、我慢せずにすぐにお伝えください。

*うつ伏せが苦手だったりできない方(妊娠中を含む)も矯正ベッドを使わずにアジャストしていきますので、遠慮なくおっしゃってください。

*代表的な適応症の注意事項に書きましたように、妊娠中ならびに重度の骨粗鬆症の方には矯正ベッドを用いた矯正は避け、別の方法で治療していきますので問診時に必ず申告願います。

小児の施術

乳幼児ー触れると泣き出す

「何で泣いているの?」

不安になり判断に迷うことでしょう。そんな時は触れてみてください。触れて泣き出すようであれば、関節の亜脱臼や異常など骨格に問題が生じている可能性がありますので、ご相談ください。

・股関節:オムツの交換の時に泣く

・肩、肘、手首、手指、足首、足指:撫でたり、抱っこなど、触れると泣く

小学生頃までー不自然な姿勢や動き、本人の申告など

・X脚:歩行時に足先が内側に入る(内股)、よく転ぶ(特に走ると)

・O脚:歩行時に足先が外側に出る(ガニ股)

・側弯症:立位姿勢で後姿を観察した時に背骨が歪んでいる

*日常の習慣的な姿勢の悪さに起因する後天性疾患であれば、完全な改善が期待できます。

*先天性であっても成長に合わせて根気強く治療していくことで、骨格の完成をよりよい状態にすることができます。

*もちろん、大人になった後でも、軽減と加齢に伴う悪化の予防は十分にできますので、あきらめずにご相談ください。