カイロプラクティックケアセンターは

カイロプラクティックと鍼灸の

専門治療院です

佐々木岌D.C.が1996年に開院

当院は、顧問の佐々木岌D.C.が1996年に中区元町から移転したカイロプラクティック専門の治療院です。

佐々木式テクニック*による骨格のアジャストと筋弛緩

*トムソンテクニックとディバーシファイドテクニックを敷衍吉岡広記が2022年4月にはりきゅう部門を併設

現院長で鍼灸師の吉岡広記が、2001年4月より戸塚に開院していた吉岡鍼灸院の本拠を、2022年4月にカイロプラクティックケアセンター内に移し、はりきゅう部門を併設しました。

井上系経絡治療による全身治療現体制は2023年4月から

2023年4月より元院長の佐々木は顧問に、吉岡が院長に、山田恵美が副院長となりました。なお、佐々木はこれまでどおり13時までは院につめ、治療もしています。

なぜカイロプラクティックと鍼灸なのか

「顧問の思い」

症状は「痛み」や「シビレ」だけではない

当院に来院される患者の多くは、「痛み」や「シビレ」以外の様々な症状をかかえています。

例えば頭痛、冷え性、便秘、慢性疲労(倦怠感)、花粉症、アトピー、喘息、生理に関する不調、更年期障害など枚挙にいとまがありません。

それらのほとんどは、ストレスによるもので、自律神経失調症や精神疾患など病名のつく場合も少なくありません(中には膠原病のような重篤な病気もあります)。総合的な治療ができたなら

私はカイロプラクティックの専門家であり、その適応の症状には対応ができますが、このような様々な症状に苦しんでいる患者の「総合的な治療」でができるわけではありません。長らく感じていたこの思いを実現する機会は急に訪れました。私の患者が吉岡と山田の鍼灸院に長らく通い、また山田が私のもとに治療に来るという縁により、話は一気に進み、当院での「はりきゅう部門」併設に至りました。私のカイロプラクティックも引き継いでもらいたい

吉岡と山田の加入を機に、私の40年に及ぶカイロプラクティックの知識と技術、そして、のべ10万人を超える患者に支持してもらったこのカイロプラクティックケアセンターを、このまま終わらせることがとても惜しく感じられるようになりました。

そこで、両名に私のカイロプラクティックのすべてを引き継いでもらうことにしたのです。

決して容易なことではないですが、すでに鍼灸治療をしてきている両名ならば、解剖などの基礎知識も十分にあるため、「見て覚えられる」と思いました。実際、私の見当通り、見事に習得してくれました。このことは両名にとって、そして、両名の治療を受ける患者にとっても意味のあることは疑いようがありません。

私の心身が続く限り、私自身も治療にたずさわり、時間の許す限り、両名とともにさらなるカイロプラクティックの追求を続けていきます。鬼に金棒

ひとりの施術者がカイロプラクティックと鍼灸による「総合的な治療」ができるなら、つらい痛苦のために深く悩み、正常な生活ができなくなってしまうほどの状況にある患者にとって、これほどよいことはないでしょう。それは、施術者にとってもより的確な対応ができるわけですから、双方にとって「鬼に金棒」と言えます。私も含め、今後も研鑽あるのみです。

カイロプラクティックと鍼灸の違い

カイロプラクティックは「外」を

「外」=骨格・神経・関節・筋肉

「痛み」「シビレ」「動作制限」「くずれた姿勢」などの原因を主に骨格のゆがみ・ズレとそれらによる神経圧迫や関節・筋肉の異常と捉えます

骨格のゆがみ・ズレを矯正し、筋肉の緊張や炎症を速やかに解消することで

・「痛み」や「シビレ」をとります

・動作や姿勢の改善します

・頭のてっぺんから足の指先に至るまでのすべての関節・筋肉の異常が対象となります鍼灸は「内」を

「内」=気

様々な症状(「外」の問題を含む)の根本を気の滞り・偏在に伴う(いわゆる自然治癒力の低下による)諸機能の不全として捉えます

諸症状の新旧や軽重を分け、日々左右され続ける心身の在り様を、①気の偏在(陰陽)、②蔵府経絡のバランスと風雨寒暑の影響(五行)として整理し、全身的な治療をすることで

・人に備わっている自然治癒力を後押しします

・結果的に複数の症状が同時並行的に改善していきます

・故に身体的な症状だけでなく、精神的な不調も含まれます

当院だからできること

カイロプラクティックと鍼灸による総合的かつ相補的な治療

様々な症状は、どれも「内」と「外」に関係しています。「総合的かつ相補的な治療」と言っても、よりどちらに問題がある状態なのか、あるいは両者を問題とすべき状態なのかによって、するべき治療が変わってきます。こうした病態の把握と治療は、「内」と「外」を同時に診ることではじめてできることです。同じ場にカイロプラクティックと鍼灸の専門家がいる

同じ場にカイロプラクティックと鍼灸の専門家がいて、すぐに相談ができる。そして、あなたに必要かつ適切な治療を見つけていく。そんな当院ならではの治療体制を、是非、ご活用下さい。予約(治療の選択)と治療の進め方

①予約

・予約の際に、まずご希望の治療法(カイロプラクティック、鍼灸、両者)をうかがい、基本的にはその通りに承ります。

・今の症状に何がよいかわからないことも多いと思いますので、その際はその旨をお伝え下さい。

②治療

・診察を通じて適切な治療を判断します。

・病態や経過により治療の変更や追加を提案することもありますが、強要することはありませんので、ご安心下さい。

・治療法の変更や追加は、必ず了解を得てしていきます。

施術者

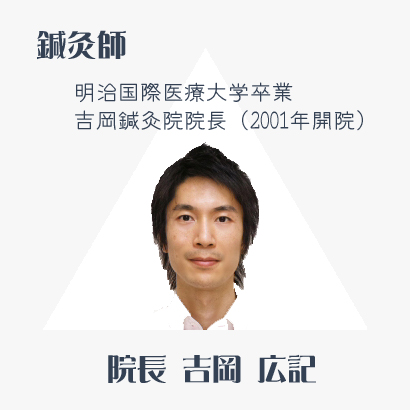

院 長 吉岡広記

2026年をむかえて

学校:明治国際医療大学 2001年卒業 鍼灸学士

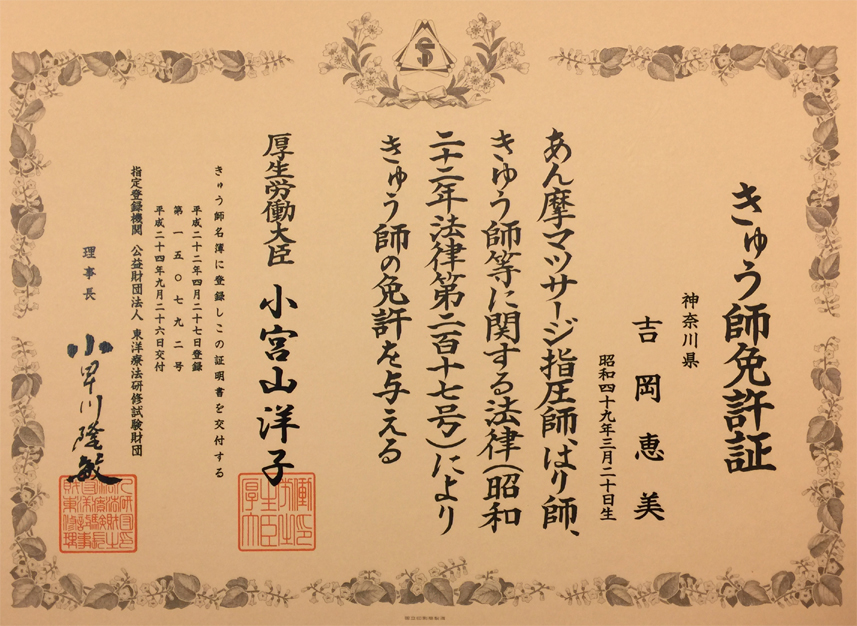

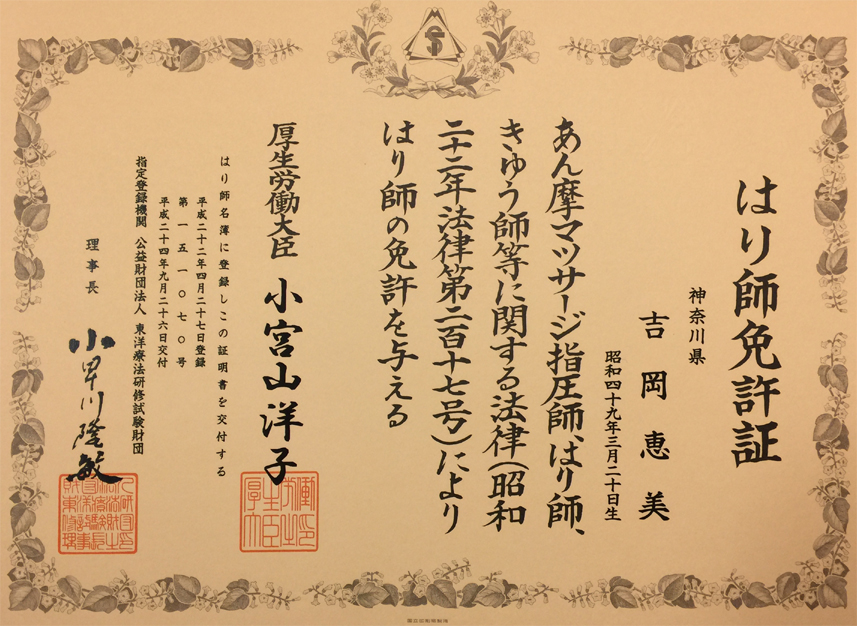

資格:はり師・きゅう師 2000年4月取得

開院:吉岡鍼灸院 2001年4月 院長

はりきゅう部門:カイロプラクティックケアセンター内併設 2022年4月

引継:カイロプラクティックケアセンター 2023年4月 院長

活動:日本鍼灸研究会関西部局1998年入会。日本鍼灸史学会、日本医史学会、日本東洋医学会にて文献ならびに臨床に関する研究発表。近著・『医道の日本』2020年1月号寄稿集「ツボの選び方」症例と課題、『医道の日本』2020年6~7月号「ツボの選び方」の向こう側 特別企画 経絡治療オンライン座談会2020 <前編・後編>内の気をめぐらせる「鍼灸」と外の骨格を整える「カイロプラクティック」は、「両輪」関係にあり、両者をあわせることで「内外」を網羅することができます。

「気」や「骨格」のあり方は、ひとりひとりことなるもの。必ず偏りや癖があります。それ自体はふさわしい状態であると同時に、ある方向に崩れていきやすい状態でもあります。様々な症状は、崩れ方やその程度の現れであり、「気」の消耗や停滞にあるのか、「骨格」のねじれやゆがみにあるのか、あるいは両者とも同程度なのか、またそれらの経緯や新旧軽重により、するべき治療は変わってきます。

ところで、院長に就任して以降、カイロの施術に専用テーブルを使えない方(テーブルの上下動に伴う振動や音が苦手、骨粗鬆症、閉所恐怖症・妊娠中・産後すぐなどでうつ伏せができないためなど)が思いのほか多く、「どこでもできる」「徒手のみでの施術」を研究してきました。同時に、私たちの専門とする鍼灸と同じく部分よりも「全体の調和を大切にする施術」も追求してきました。2025年8月には、専用テーブルでの施術と同等もしくはそれ以上の結果を得られるところまで達するに至りました。とはいえ、日々研鑚。一人また一人と施術するごとに理解は深まりますし、新たな気づきによるさらなる治療の幅の拡大を感じています。

常に「今、何が必要か」を見極め、より「適切な治療」ができるよう、「両輪」をうまく繰るべく、引き続き私なりの理解をより進化させ深化させていきます。

いきさつ

顧問から2019年の末に当院継承の話があり、2020年1月より指導を受け、2022年3月までに要件であるのべ300人の治療を終え、カイロ施術の許可がおりました。それを機に鍼灸の本拠をこちらに移し、2023年4月から院長となりました。顧問を知ったのは、2013年4月、間接的に紹介された方が来院したことによります。その方から、いつも顧問の話を聞いていたものの、顔を合わせる機会はありませんでした。が、2019年5月末、突然、その時がやってきました。2018年の9月頃からはじまった山田の腰痛が、数ヶ月前から急にヘルニアとなり、たえられない状態にまでなったのです。当初から鍼灸では難しい病状(少し専門的に言えば症状と脈状が一致しない予後不良の状態)であることは承知のうえで、自分達で治療したものの、やはり悪化の一途でした。ふと、長年にわたって聞いていた顧問を思い出し、お願いすることになったのが初対面となりました。その後、週3回ほど通い、7月中旬にはほぼ全快。治療の終盤に、山田がカイロを勉強してみないかとの誘いをうけ、9月より研修を始め、ほどなく私にもというように話は進みました。

鍼灸では難しい症状でもカイロプラクティックで治るものがある。これは私たちにとっては衝撃的なことで、それを学ぶ機会を得られ、さらには当院を引き継ぐことになるとは、これも何かの縁なのでしょう。顧問ならびに紹介で来院された方にはあらためて感謝します。

私から見たカイロプラクティックと鍼灸の違い

顧問より指導を受けるにあたり、まず言われたのは「見て覚えて」でした。これには面食らいましたし、正直、とても習得できないのではないかとさえ思いました*1。もちろん質問は許されていますが、「一から十まで」という意味ではなく、どうしてもわからないところがあればということでしたから。

顧問の施術(トムソンテクニックを敷衍し、時にディバーシファイドテクニックを用い、さらに合わせ技もある)は、実際に「できる」かは別にして、まったく「簡潔明瞭」で、確かに「見て覚える」ことのできるものでした*2。

また、学び始めた2020年の上半期はコロナ騒動の最初期で、来院者数が格段に減り、ひとりひとりの施術をじっくり見学する機会があったことは幸運とも言うべき時間となりました。なぜか。予約の空きがなければ、朝一番の患者さんの施術を見て、その日が終わるまで鄰のベッドでひらすら矯正後の超音波治療に従事する日々となり、ほぼ見学できない時間を過ごすことになるからです(今でもですが)。2020年下半期には来院者数はもどりはじめ、早々に「見て」学ぶ機会が激減してしまいました。そんな中、役に立ったのが矯正に用いるトムソンベッドの動作音(落とす音とタイミング)と患者さんとの会話(主訴、骨格のズレやゆがみの指摘、矯正後の確認など)でした。すでに「見てきた施術」から「何をどう診て」「どう矯正するか」をある程度は理解していたため、それらを聞くことで全体像を想い描くことができたのです。時に「見た」ことのない症状や矯正などがあっても、おおむね「何をしているか」はわかりますし、それでも想像できない場合や念のため確認したい時には部分的に質問すればすぐに教えてもらえました。それもちょっとした「一言」で。ここに、診察と矯正がいかに「簡潔明瞭」であるかが現れています。

「簡潔明瞭」さは、鍼灸も同じですが、大きな違いは「見て覚えられる」かどうかです。鍼灸は、「見て」わかるのは「動作」だけで、「何をどう診て」「何のために鍼や灸をしているのか」まではわかりません。問診でさえ、主訴までで、その背景や経緯、さらには睡眠や飲食大小便などの周辺のことを聞いて、それらをどう診察診断しているのかまではわからないでしょう。まして、肥痩、顔や肌の色、声の高低大小さえも診ていることなどまったく伝わらないでしょう。脈診に至ってはその動作はわかっても、何を基準に判断し、どう治療にいかしているかなど、知りようもないのです。このように端から眺めて感得できるようになっておらず、東洋医学の考え方を知らないとほとんど理解できないのです。

こう書くと、あたかもカイロプラクティックがたいしたことがないように読めてしまうかもしれませんが、そんなことはありません。言いたいことは、ここからです。

いかにカイロプラクティックのテクニックが難しいかということです。「簡潔明瞭」だからこそ「見て何をしているかがわかる」わけですが、実際に問題箇所の確認や矯正そのものを正確に「できる」ということとはまったく別の問題です。鍼灸にもそれぞれに技法があり、やや乱暴になりますが、基本的には「穴(ツボ)を取れる」「痛くない」「熱くない」という要件を満たすだけでよく、まじめに練習すればすぐにできるようなものです。一方、カイロプラクティックは問題箇所をさぐりあてることでさえ、「見た目」ほど容易ではなく、まして矯正ともなると、問題箇所にきちっと手を当てることからはじまり、体格や骨(関節)、周辺の筋肉の状況に応じた力加減や角度、深さというものが重要になってきます(こういうことが必要とわかること自体が簡単ではありません)。これは本当に難しい。骨格の問題(ズレやゆがみ)がわかればそれらをもどせばよいという「考え方」は「頭」で簡単に理解できても、「手」で問題の骨をどう動かすかという「意図」と「手技」はまったく別次元のこと。鍼灸では味わったことのない苦労でしたし、今なお追求し続けていることでもあります。誤解を恐れずに言えば、鍼灸は「考え方」を座学によって学ぶことが大切であり*3、カイロプラクティックは「見て」学べる「考え方」の先の「手技」が重要という違いがあると、私は感じています。鍼灸は内(気の滞り・偏在に伴う諸機能の不全)の、カイロは外(骨格のゆがみ・ズレによる神経圧迫や筋肉の異常)の問題を見つけ調整していく治療であるが故の学び方の差とも言えます。

顧問が今なおトムソンテクニックを敷衍しているように、私もまた鍼灸とカイロプラクティックを「両輪」の関係として行使できる私にしかできないこと*4も含め、日々、応用するという具合に、引き続き研鑽に務めてまいります。

*1:私の専門である鍼灸は、3年間の講習会と勉強会を経て、それも座学と実技の両方をみっちりやって、ようやく一通り身につけ、またさらなる継続と仕事を通じて深化していくというものでした。

*2:カイロプラクティックには、重点の置き場や矯正方法の違いによるいくつかのテクニックがあり、すべてがそうではないとは思います。また、あとでも触れますが、カイロプラクティックの難しさは、私にとっては「テクニック」でした。

*3:鍼灸(東洋医学)は、経験則と思われがちですが、もちろん立場によっても異なるわけですが、少なくとも私のよりどころとする井上系経絡治療はシステマティックな医学であり、その根幹は陰陽五行です。SEKAI NO OWARIの歌の歌詞を借りれば、そう「なんでもかんでも分類、区別、ジャンル分けしたがる」bad habitな医学と言えます。 人は「そんなシンプルじゃないもっと曖昧で繊細で不明瞭なナニカ」だからこそ、治療には秩序立てる診察が必要となり、病態にあわせた治療の方向性やそのための経絡やツボを選ぶための「考え方」が極めて重要になるのです。治療に用いるべきツボが決まれば、あとはそこに鍼または灸をするだけで、そこで特別な何かをすることはないのです。鍼や灸の技術はどうするか、ということもありますが、現時点での病能把握(虚実)では、鍼は「痛くないように刺す(補)」「痛く刺す(瀉)」のふたつしかありません。また、経絡治療は鍼の医学のため、灸については井上系特有の「熱くなったらとる」知熱灸と、「熱くない」点灸の二種になります。また、一般的に言われている「熱く感じない時は熱く感じるまで」「最初からとても熱く感じる場合は熱く感じなくなるまで」といったことも考慮します。

*4:自画自賛するわけではありませんが、カイロの理解が深まることで、関節のズレやゆがみを、動きを介した細かな変化や全体の関係性の視点からもわかるようになり、鍼灸の知識や経験もあいまって、矯正の幅も日々広がっています。これも鍼灸では感じられないことのひとつであり、カイロの特徴なのだろうと理解しています。

個人的にはビリヤードに似ていると感じます。ただ球を撞くだけにせず、ひとたび本格的に向き合ったなら、一気に奥深いものになります。撞く前にまず配置から取り切る計画(思考)と必要な撞き方(テクニック)を思い描きます。そして、実際に撞く際には、自分の持てる技術がそれを実現できるかという「考え方」と「技術」の両立が要求されます。つまり、どんな球にするかは、次、またその次の配置を考えつつ、「思考」と「自分の技術」の兼ね合いで決めていくことになります(そこには、患者の病態に影響を及ぼす環境と同じく、部屋の湿度や温度、台のラシャの状態といった状況も含まれます)。球の種類は、押し引き、捻りといった撞点(上下左右)による変化が中心となりますが、キューを振る速さ、角度、奥行き、それを制御する肩、肘、手首の力加減と握る強さ、撞く瞬間の調節、もっと言えば上半身の高さ(目線を含む)、そこに力を伝える下半身、特に重心の取り方や移動、それに伴う足の指の使い方など、技術による調整も加味します。一連のことができると、別の撞き方で同じ結果を出せることに通じるため、撞き方(組み合わせ、調整の仕方)は無限(無段階)になります。その幅を可能な限り広げ、すべてにおいて安定させていくことで、おもしろさは増し、さらなる上達にもつながっていきます。こうしたことをふまえ、頭で組み立て撞くまでを想像し、実際に撞く。結果からまた考える。選択はよかったのか、想像通り撞けたのか、よりよい選択はあったのか、と。その反復。そして、最善を探し続けること。撞いた刹那の自分と球との会話と言えばよいのでしょうか、失敗すら有益な情報になります。「こうしてしまったからこうなった、ならばこうすればよいのでは」、「こうしたらどうなる?」、「あれはこうだからこうなるはずだ」、「だからこの場合はこうしよう」といった具合に。このようにどれだけ情報を受け取り対応できるか、それも瞬時に。直感に近づけるために。高い集中力を長く維持することは体力的にも精神的にも難しいですから。長くなりましたが、この追及の仕方、気付き、応用が、カイロでは多々あるのです。

当方を頼ってくださる方には、その時々にできうることをしますし、長く来院される方には、私の成長変化も感じていただけるかと思います。

一方、山田は学び始めた当初から顧問に「思い切りがよい」と評され、私から見れば天才肌。テクニックはあっという間に習得してしまいました。よく見えているのでしょうが、ものによっては見てもいないにも関わらず、こちらが口頭で伝えただけで瞬時にということもあります。

私は顧問からは「考え方」について「飲み込みが早い」「センスがある」、山田からは「一を聞いて十を知るタイプ」と言われ、「考え方」は早い段階から理解できていたと思いますが、テクニックの基本ができるようになるまでも本当に苦労しました。不器用ですから、人よりも努力が必要です。

副院長 山田恵美

2025年の抱負

学校:東京医療福祉専門学校 2010年卒業/同校医療専門課程教員養成科 2012年卒

資格:はり師きゅう師 2010年4月資格取得/専門士(医療専門課程) 鍼灸マッサージ教員資格 2012年取得

本院:吉岡鍼灸院 2012年4月より従事 副院長

分院:2020年1月より当院に併設

活動:日本鍼灸研究会東京部局2007年入会。日本鍼灸史学会、日本医史学会、日本東洋医学会にて文献ならびに臨床に関する研究発表多数。あけましておめでとうございます。

あたらしい年のはじまりから、もう半月以上すぎました。

今年もよろしくお願いいたします。

年初のご挨拶とともに今年の抱負を・・・と考えましたが、ゆるりとはじめたルーティン作りを引き続きすすめていきます。

日常生活を一つでも多く、シンプルにあまり考えなくても進められる流れをつくっているところです。そういうことを考え始めた理由は、年々気力も体力も落ちてきたら・・・・・・・。

ということではなくて(笑)、毎日頑張らないと消化できない一日よりも、ゆとりを持てる一日を過ごしたいから。ということがはじまりです。そしてもう一つ大事なのが、ゆとりをもつことで、治療家としてる学ぶことや、考えたりることにエネルギーを注ぎたいからなのですね。

これだけのことですが、ハードルは「シンプルな流れ」を確立することです(笑)。

日常に流されず、とおもいつつ、流されながら、この仕事を選んだ理由を見失わずまっすぐに進みたいです。

ごあいさつ

わたしはカイロケアセンターで仕事をすることになるまえは、椎間板ヘルニアに苦しむ顧問の患者でした。また10年間、鍼灸師として仕事をしています。その間、2人の子供を帝王切開で出産しました。お腹を切ったあとの傷は相当痛むと予告されましたが、意外に平気でした。そして、2人目のときはさらに痛いはずとのことで、今度こそ覚悟を決めていたもののやはりそれほど痛みもなく、翌日には真っ直ぐ立って歩くことができました。産婦人科の看護師さんにも驚かれました。帝王切開で出産すると産後の入院は少し長くなりますが、その間ほとんど痛みもなく、のんびりと入院生活を送りました。そうできたのは産前産後含め日常的に鍼灸治療を受けていたからだとおもいます。しかし、帰宅した瞬間から温存していたはずの体力はあっという間に使い果しました。2人目を出産した年は、およそ1年の間、顔、首、腕が湿疹だらけ。それが治まった2年目には腰痛が始まりました。鍼灸治療では補いきれず、およそ1年後には立っても座っても痛みは続き、じっとしていられず歩きながら食事をしたり、子どもを寝かせるために布団の傍らに座ることもできませんでした。それだけでなく、夜も眠れなくなり、「どこかで体を交換してもらえたらいいのに」と考えたりもしました。そんなとき「カイロうけてみたら?」と吉岡がいいました。その一言がきっかけで、患者さんづてに何年も前から話にはうかがっていた顧問のことを思い出しました。治療は週に1度のペースでスタートしました。3ヶ月弱の間に多いときには週3回かよいました。するとある時を境に突然痛みが消えはじめました。そのころ、このカイロの技術を学ばないかとお話がありました。この間の痛い経験とこの技術を身につければ同じように困っている人の助けになれる、とのことでした。

わたしは鍼灸師で、鍼灸治療は誰にでも必要だとおもっています。人が不調になる理由は様々です。しかしその様々な理由は鍼灸の診察を介せばアプローチできます。それが可能な有効で数少ない手段のひとつで、治療すれば人は変化していきます。しかし、その度合いは治療を受ける人が望んでいるレベルに達するとは限りませんし万能ではありません。治療をする側にとってみれば、もう少し気長に自分と向き合ってほしい、がんばってほしいとおもいますが、痛みや苦痛をかかえている人にそれは難しいことだと実感しています。なので、カイロでまず大きな痛みなどをやわらげれば、また自分と向き合うゆとりがもてるとおもっています。鍼灸では体のどこかに痛みがでたり、以前より風邪をひきやすくなることなどは、なにか原因がある、あるいはなにかの前ぶれかもしれないとかんがえて、その理由を探しながら治療していきます。

カイロと鍼灸がわたしにとって必要なように、自分の経験は案外おおくの方に当てはまるのではないでしょうか。仕事の有るストレス、無いストレス、勉強、家事、出産、子育て、さまざまな人間関係、長年なんとなくやり過ごしてきた不調など。どなたにもなにか当てはまるとおもうからです。

お困りの方のお役に立てればなによりです。

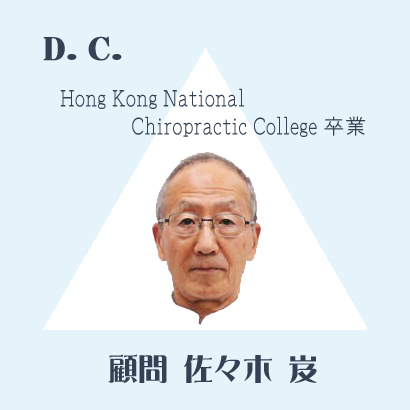

顧 問 佐々木岌

ごあいさつ

学校:Hong Kong National Chiropractic College 1980年卒業

資格:Doctor of Chiropractic

開院:カイロプラクティックケアセンター 1983年中区元町

移転:1996年 日限山

引継:2023年 顧問カイロプラクティック治療に従事して、40年以上になります。

今まで多くの患者さんを、診させていただきました。残念ながら、カイロ治療は日本では法制化されておりません。医療として認定されていないのです。ですから各種保険も適用されません。治療代は患者さんの自己負担になってしまいますが、それでも痛みやシビレでお困りの方々が多く来院されます。

その方々が少しでも早く「痛み」・「シビレ」から解放されるように速やかにかつ的確に痛みを取る」事をモットーに治療を行っております。

「カイロは怖い」・「カイロで悪くなった」こう言う声もよく耳にします。これは本当のカイロ治療ではなくて、「カイロまがい」の治療を受けられた方々の声なのです。

カイロ治療で良くなられた多くの方々が、カイロ治療のすばらしさを認めておられる事も事実でございます。世界74カ国で医療として認定されている国際的な療法なのですから、当然といえば当然の事です。

これからも微力ながら、痛みやシビレでお悩みの方たちにお役に立つよう頑張ってまいりたいと思っております。

なお、2023年4月より私は顧問となり、吉岡に院長を、山田に副院長を任せることにしました。私自身はまだまだいつもどおりに院におりますが、これから先もカイロプラクティックケアセンターを長く続けていくためには、新体制にするちょうどよいタイミンクと考えました。もちろん、新院長ならびに副院長は、私の指導を受け、経験も積み、任せられると判断したからでもあります。どうぞみなさまにはご理解をいただき、引き続き私どもをよろしくお願い申し上げます。